理事長からのご挨拶

理事長 就任にあたって

拝啓

初夏の候、会員の皆様におかれましては、益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。

このたび、日本抗加齢医学会の理事長に就任いたしました大阪大学の森下竜一です。重責を担う立場となり、身の引き締まる思いでございますが、微力ながら堀江・山田先生が切り開いた路線を継承し、本学会の更なる発展に尽力してまいる所存です。何卒よろしくお願い申し上げます。

本学会は、設立以来、「健康寿命の延伸」と「加齢に伴う課題への科学的アプローチ」を使命に掲げ、基礎・臨床研究と社会実装を繋ぐ場として重要な役割を果たしてまいりました。第25回総会では、大阪大学中神教授を会長とし、多くの方に集まっていただきました。また、会長特別企画の会場となった2025大阪関西万博は、想像以上に盛り上がっており、時代を示すイベントになってきています。第1回世界長寿サミットも、京丹後市で開催され、抗加齢医学会にとっては、節目の年になってきました。

近年では、加齢そのものを単なる衰退ではなく“再構築”のプロセスと捉える「Re-Aging(リ・エイジング)」の概念が注目されており、私たち抗加齢医学の専門家が果たすべき社会的責務はますます高まっています。以前は、年齢に抗うというだけで否定的に捉えられていましたが、今やサイエンス面でreverse agingあるいはback agingが可能になってきており、その社会実装が期待されるだけでなく、産業化の大きな方向性が見えてきています。年齢を重ねることを前向きに捉え、機能の再活性化・再定義を目指すこの新しい考え方は、これからの高齢社会に大きな光をもたらすものと確信しております。

私はこれまで副理事長として本学会の運営に関わってまいりましたが、今後は理事長として、学会員の更なる拡大、正しい抗加齢医学の概念の普及・実践を進めていきたいと思います。今後、以下のような課題に取り組み、本学会の更なる飛躍を目指してまいります。

1.アンチエイジングを超えた「Reverse-Aging」を軸とした新しい研究と実践の推進

2.若手人材育成と次世代研究者ネットワークの強化

3.多職種・多領域による協働と抗加齢医学の実践の普及

4.市民との対話による抗加齢医学の社会実装と啓発活動の強化

これらの活動を進めるには、会員の皆様の知恵と力が不可欠です。皆様お一人おひとりのご協力を賜りながら、ポスト万博を見据えた新たな視点を共有し、健康長寿社会の実現に向けて共に歩んでまいりましょう。

末筆ながら、会員各位のご健勝と益々のご活躍を心より祈念申し上げ、ご挨拶とさせていただきます。

敬具

2025年6月

一般社団法人日本抗加齢医学会 理事長

森下 竜一

大阪大学大学院医学系研究科臨床遺伝子治療学寄附講座 教授

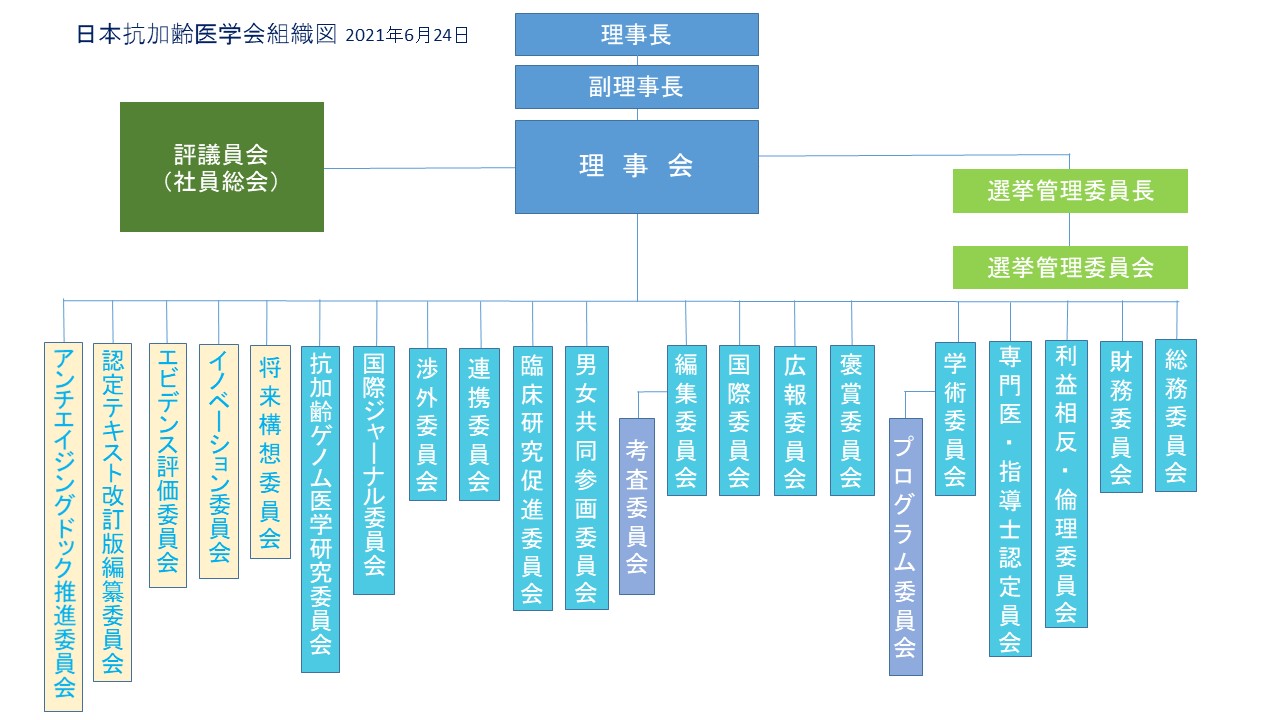

組織図

会員数推移

設立趣旨

2001年日本抗加齢研究会設立時には、すでに予見されていた超少子高齢化社会と老 人医療費の増大。 国民皆保険制度を有する我が国の福祉政策は、いずれその転換を迫 られるといった状況でありました。 そのような中、医師ならびに医生物研究者らが中 心となって設立した目的は、加齢現象や老化の研究が進む中、 老化の病的プロセスを 予防する抗加齢医学を積極的介入する方法を基礎医学的、臨床医学的に追求して実践 することにより、 生活者のQOL(Quality of Life)の向上を図る。 そして抗加齢医 療の提供により健康長寿を国民が享受し、老人医療費増加度の抑制、生産人口年齢の延 長、 労働力の確保といういわば国家戦略的な目的であります。 医学界ならびに社会 で認められるために、抗加齢医学に関する正確なデータを集積し、正しい情報を伝え、 科学的根拠・事実に基づいた医療としての確立を目指していくと同時に、人々に受け入 れられる医療となることを目指し活動を続けてまいります。

抗加齢(アンチエイジング)医学の独自性

1、健康寿命を延長するための予防医学・健康寿命を延伸する医学

抗加齢医学の研究は、出生から死亡に至るまでの様々な過程で生じる現象を科学的に 捉える上で、 非常に有意義でありその成果は生活習慣病をはじめとする様々な疾患を 予防し、ストレスや疲労、 免疫低下などの疾病発生促進因子を改善し、健康長寿を享 受することを目指す理論的・実践的科学であり、 これこそが抗加齢医学の定義であり ます。そして抗加齢医学的に重要なのは長寿の質です。 高齢者のQOL(Quality of Li fe)を向上には、アンバランスで病的な老化を早い段階から積極的に予防し、 健康寿 命を延長することにあります。

2、学祭的に捉える学問

抗加齢医学の独自性はこれまでの治療医学にみる縦割りの隔てを取り除き、多領域に わたる横断的、 集学的に研究することにより老化の関連性を把握できるにあります。 抗加齢医学の研究は、遺伝子や細胞レベルから動物やヒトの個体レベルまで幅広く、 生化学、生理学、 臨床医学など複数領域の医学にとどまらず、化学、物理学、農学、 薬学など他分野に係っています。 一方で実践は、栄養学、内分泌学を用いた補充療法 と運動・休養などの生活習慣の改善によって老化をどのようにコントロールできるかにあるのです。

3、生活者に積極的に行動変容を起こす医学

人は誰でも健康長寿を望んでいます。これまでの病気を治す医療から、老化による疾 病を予防し、健康寿命を延長することは、 人々が受け入れやすく、生活習慣の改善など 積極的な行動変容を起こす医学となりえます。

理事長 記事

■2023年6月10日 第23回日本抗加齢医学会総会

理事長提言 暦年齢から生物学的年齢へ

講演内容はこちら(PDF)(動画)から

■2022年6月18日 第22回日本抗加齢医学会総会

理事長提言 老化治療のための戦略を考える

講演内容はこちら(PDF)(動画)から

■2021年6月26日 第21回日本抗加齢医学会総会

理事長提言 次世代医療はさらに個別医療に。 個別医療を支えるのはゲノム情報

講演内容はこちら(PDF)(動画)から

■朝日新聞 Reライフ

・朝日新聞 2021年3月14日 朝刊 (朝日新聞社に無断で転載することを禁じます)

・承諾番号 21-1201

■2020年9月26日 第20回日本抗加齢医学会総会

理事長提言 抗加齢医学の地平を開く

講演内容はこちら(PDF)(動画)から

■2020年3月30日 読売新聞朝刊(全国)10面

企画広告 免疫力をアップし、健康を維持!

掲載内容はこちら(PDF)から

■2019年6月14日 第19回日本抗加齢医学会総会

理事長提言 アンチエイジングのエビデンスを探そう

講演内容はこちら(PDF)から

■2018年5月25日 第18回日本抗加齢医学会総会

理事長提言 講演内容はこちら(PDF)から

■日本臨牀76 巻増刊号5 (2018年6月30日発行)

老年医学(上)-基礎・臨床研究の最新動向-

I.老年医学・老化研究の展望 に 「抗加齢医学と老年医学」が掲載されました。

掲載内容はこちら(PDF)から